22. 叱られないための嘘は成長とともに減る

子どもに注意をしようとしたら、「してないよ」なんて嘘をつくこと、ありませんか?

あまりにも嘘が多いと、オオカミ少年のようになってしまったらどうしよう、などと不安にもなります。

我が子は嘘だらけなのでしょうか。

なぜ嘘をついてしまうのでしょうか。

嘘に関して、いろいろな研究が行われており、その一つをご紹介したいと思います。

今回は、「叱られないための嘘」に関するエビデンスです。

タルワール氏らによって行われた、2017年の報告。

北米の大都市で、127人の子どもたちを対象に行われた研究です。

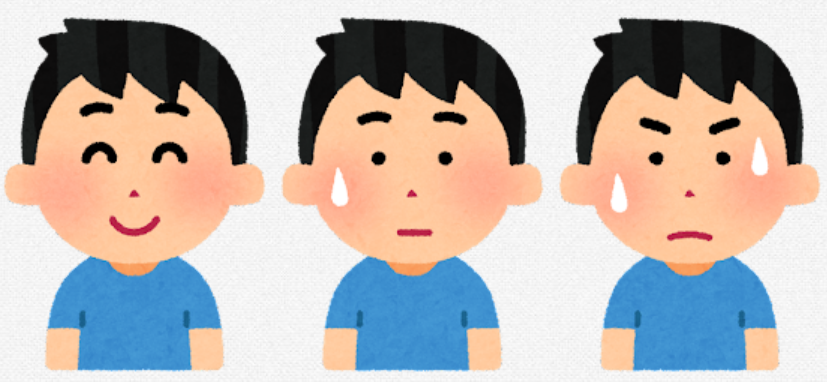

【方法】

1回目の調査は、子どもが3−6歳のときに行い、およそ2年後(平均2.2年後)に、同じ子どもを対象に2回目の調査を行いました(5−8歳)。

1回目のテスト:

子どもたちは後ろを向いて壁を見るように指示されます。

子どもたちの後ろで、実験者が何の音かすぐに分かるような明らかな音を発するおもちゃをいろいろ取り出します。

音の分かりやすい2つのおもちゃを出した後に、全くおもちゃとは関連のない音を発するおもちゃを取り出します。

その後、実験者は「部屋を少し離れるけど、離れている間、振り向かないように」と子どもに指示します。

部屋には隠しカメラがあり、実験者がいない間の子どもの行動を捉えています。

実験者は部屋に戻ってきて、子どもに、「私がいない間に、振り返っておもちゃを見た?」と聞きます。

2回目のテスト:

子どもとトリビアのゲームをします。

子どもはすべての質問に正確に答えなければなりません。

実験者が質問をして、子どもが回答し、子どもの目の前で、質問カードをひっくり返して正解を確認する。

3つの質問の後、実験者が次の質問をだしたとき、「別の部屋から物を持ってこなければならないから、ちょっと離れます」と伝え、「その間、質問カードの答えを見ないように」と指示します。

実験者がいない間、隠しカメラで子どもの様子を確認します。

実験者が帰ってきた時に、子どもに質問カードの正解を見たかどうか尋ねます。

【結果】

(1)2回の調査が行えた120人のうち、1回目の調査で覗き見をしたのは84人、2回目の調査で覗き見をしたのは51人。両方覗き見をしたのは39人。

覗き見をしたかという質問に対して、1回目でも2回目でも、40人の子どもが本当のことを言いました。

一方で、37人の子どもが1回目では嘘をつき、2回目の調査では本当のことを言いました。

22人が1回目では本当のことを言って、2回目では嘘をつきました。

21人の子どもが1回目でも2回目でも嘘をつきました。

1回目と2回目で嘘をつくかつかないかの決断に関連は見られませんでした。

1回目でも2回目でも覗き見をした子だけに絞っても、1回目と2回目で嘘をつくかつかないかの決断に関連は見られませんでした。

→ この結果から、叱られないための嘘は、それぞれの子どもに一貫性はないと考えられました。

(2)1回目では約半数の子ども(49%)が嘘をつきましたが、2回目には有意に減少し、約3分の1の子ども(36%)が嘘をつきました。

→ 叱られないための嘘は発達と関連するため、年を重ねるごとに、自分の行った悪い行為に対処するためのコミュニケーションの方法を学んでいき、叱られないための嘘が減っていくと考えられました。

嘘をつく子どもがいつも嘘をつくわけではなく、本当のことを言う子どもがいつも本当のことを言うわけではなさそうですね。

悪いことをして嘘をついていた子どもも、成長するにつれて、嘘を言わなくなっていくのかもしれません。

成長をしっかりと見守りたいものです。

参考文献

Victoria Talwar, Carving Pinocchio: Longitudinal examination of children’s lying for different goals, 2017 (エビデンスレベル★★☆☆☆)