28. 懲罰的な幼稚園の子どもは嘘をつきやすい

嘘をたくさんつく子どもと、あまり嘘をつかない子ども。

いろんな子どもがいますよね。

この差はどこからくるのでしょうか?

今回のエビデンスは、それを探る一つのヒントとなるかもしれません。

タルワール氏が2011年に発表した研究です。

この研究は、西アフリカの3歳と4歳の子ども84人を対象に嘘をつく行為を比較したものです。

【方法】

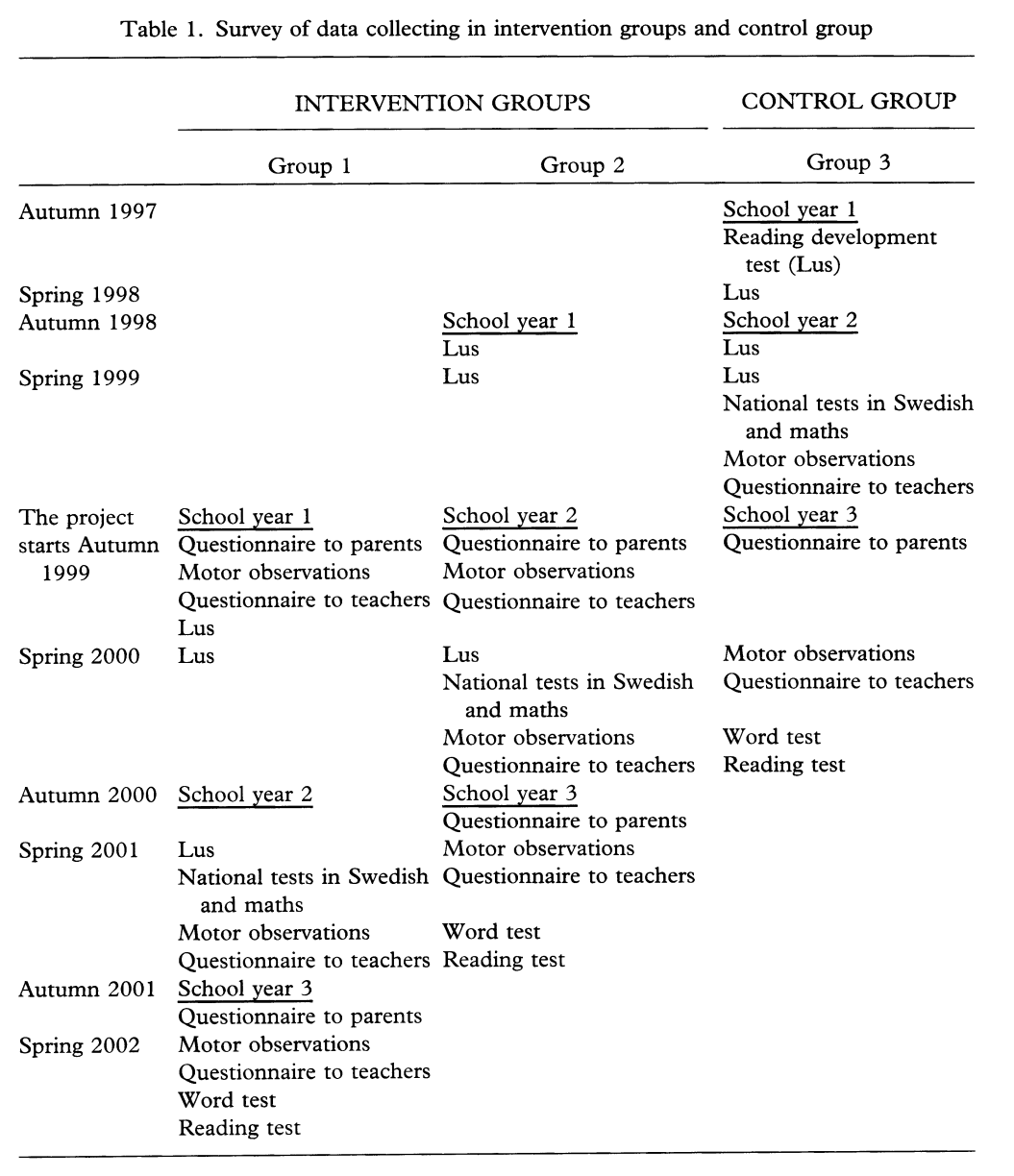

西アフリカの2つの学校から子どもを集めました。半数(21人が3歳、21人が4歳)が懲罰的な幼稚園から。半数(20人が3歳、22人が4歳)が非懲罰的な幼稚園から。

2つの幼稚園は同じ地区にあり、社会経済的背景が似たような家庭を対象とした私立幼稚園です。

・懲罰的幼稚園:子どもたちの不正行為とその後の措置(平手打ち、つまむ、棒でたたくなどの体罰)をノートに記録。1日平均40件。

・非懲罰的幼稚園:子どもの不正行為を記録するノートは存在せず、実験者が観察した4日間では、体罰は1度も見られず。

実験者は子どもの背の後ろでおもちゃの音を鳴らし、子どもたちはそのおもちゃが何かを予想します。

これを二つのおもちゃ(泣いている赤ちゃん、吠えている犬)で行います。

その後、実験者は道路に停めてある車から大事な道具を持ってこなければならないから部屋を離れるので、戻ってきたらゲームを再開すると説明します。

実験者は標的となるおもちゃ(ライオン)を子どもの後ろに置いておきます。

そのおもちゃから出てくる音は、関係のないもの(グリーティングカードから出てくる音楽)なので、音からおもちゃが何かを推測することはできません。

子どもは、「私が去っても、後ろを振り返っておもちゃを見ないように」と言われる。

実験者は部屋を1分ほど離れ、隠しカメラで子どもの様子を記録します。

実験者は戻ってきて子どもに質問します。

「私がいない間、振り返っておもちゃを見ましたか?」

その後、フォローアップの質問をします。

「このおもちゃはなんだと思いますか?」

【結果】

(1)全体として、80%の子どもが覗き見をしました。

(2)2つの幼稚園で覗き見をした子どもの数に差はありませんでした。

(3)懲罰的な幼稚園の子どもで、覗き見をした子の94%が嘘をつき、非懲罰的な幼稚園の覗き見した子は56%が嘘をつきました。

(4)懲罰的な幼稚園の子どもで、覗き見していないと嘘をついた子の31%が、フォローアップの質問で、正しいおもちゃの名前を答えました。一方、非懲罰的な幼稚園の子どもで、覗き見していないと嘘をついた子の70%が、フォローアップの質問で、正しいおもちゃの名前を答えました。(最初についた嘘と一貫性を持たせるためには、あえて正しいおもちゃの名前を答えず、「分からない」と答える、あるいは、違うおもちゃの名前を言わなければなりません。)

懲罰的な幼稚園の子どもは、非懲罰的な幼稚園の子に比べて、約12倍も覗き見していないと嘘をつきやすいことが分かりました。

懲罰的な幼稚園の子どもで最初に嘘をついた子は、非懲罰的な幼稚園の子と比べて、フォローアップの質問で、約5倍も不正解の回答をして最初の嘘と一貫性を持たせようとすることが分かりました。

→ 懲罰的な幼稚園の子は、より不誠実だというだけでなく、より説得力のある嘘をつく能力が発達していると考えられました。

体罰を与えて育てると、嘘をつく能力は発達するかもしれませんが、認知能力の発達に遅延が生じるという他の研究結果もあるようですので、体罰が能力の発達を促すと早合点しないようにしなければいけません。

ただ、体罰と嘘のつきやすさに関係はあるのかもしれませんね。

参考文献

Victoria Talwar, A punitive Environment Fosters Children’s Dishonesty: A Natural Experiment, 2011 (エビデンスレベル★★☆☆☆)